Ciência, Cultura & Sociedade

Roupa suja se lava em casa?

Por que certas pessoas insistem em “lavar a sua roupa suja” em ambientes públicos?

Professor Leonardo Campos

O assunto é tão popular e corriqueiro, comum na era dos barracos instalados nas redes sociais, no entanto, ainda carece de bastante reflexão. Por que certas pessoas insistem em “lavar a sua roupa suja” em ambientes públicos? O questionamento me surgiu numa tarde qualquer das últimas férias, enquanto terminava o meu almoço e escutava a televisão na sala ao lado, acidentalmente ligada, a fornecer audiência para o SBT. Na pauta do programa um senhor, juntamente com a sua esposa, seria surpreendido pelo filho que apareceria no palco vestido com os trajes que utiliza comumente em suas apresentações em boates noturnas. Lindemberg, o tal jovem filho de pais que não aceitam a sua condição homossexual, surgiu com uma roupa extravagante, literalmente “bateu cabelo” com os pais e mostrou como é a sua vida na pele do personagem Lawanne, seu nome artístico.

Mesmo com olhar crítico, percebi que havia algo de curioso em meu comportamento, pois ao passo que achava aquilo tudo extremamente desnecessário, cultivei durante alguns instantes, certo momento de diletantismo por conta da narrativa que se estabeleceu diante dos meus olhos. Era paradoxalmente repulsivo e atraente. A atração era motivo de repúdio porque se vendia como algo real, mas que pela condução do caso e pelo histórico do programa, demonstrava-se nada mais que representação, um simulacro fajuto de fatos cotidianos de muitas famílias ao redor do nosso país. No entanto, também era atraente. Não porque trazia elementos estéticos fascinantes, mas por provocar frouxos de risos pelo absurdo das performances dos participantes, algo que beirava ao nonsense. No balanço final, é possível inferir que tudo é mais trágico do que cômico.

Para refletir sobre a questão, lembrei-me de um trabalho realizado enquanto estudante de graduação no curso de Letras. Ao ler Tradições populares, de Amarante Amaral, foquei no estudo dos provérbios, em especial, o que intitula esta reflexão: “roupa suja se lava em casa”. Será? No texto, o autor explica que os provérbios são estudados dentro do campo da Paramiologia, uma área do saber que se preocupa em analisar as formas de expressões coletivas e tradicionais incorporadas à linguagem cotidiana. Conceitualmente, o provérbio traz em seu princípio básico a ideia de que as crises estabelecidas dentro do ambiente familiar devem ser tratadas sem escândalos públicos, pois não há a necessidade de estranhos tomarem conhecimento dos problemas internos de sua vida, isto é, aquilo que acontece em sua intimidade.

A expressão, cabe ressaltar, não é exclusivamente brasileira. Muito comum em outras línguas, o tal provérbio tem a sua versão no inglês (Wash your dirty linen at home) e francês (Il faut laver le linge sale en famille). Alguns estudiosos alegam que era um provérbio constantemente proferido por ninguém menos que Napoleão Bonaparte aos seus irmãos e irmãs. O escritor Balzac, em Eugenia Grandet, atribuiu à invenção de tal expressão popular ao polêmico personagem histórico, no entanto, não é algo comprovado com exatidão. Neste percurso de observação histórica, há uma referência do provérbio no volume VIII das Memórias escritas por Casanova, nos idos do século XVIII, também possível autor de uma das sentenças mais costumeiras da fala popular na atualidade.

Segundo o pastor e terapeuta familiar Marcos Bonfim, no capítulo 7 do Apocalipse, um dos livros mais tensos da Bíblia Sagrada, há uma promessa de Deus para as pessoas que lavam diariamente as suas roupas sujas no sangue do cordeiro. Não é preciso acionar profundamente os botões da interpretação para entender que o que se reforça nas palavras do religioso é a necessidade de não expor as suas crises intimas ao público, mas resolvê-las através de orações. O leitor, entretanto, deve estar se perguntando em qual ponto quero chegar com tamanha digressão: estudos de provérbios e expressões populares em línguas estrangeiras, escritores europeus, escrituras sagradas e Napoleão Bonaparte. No final das contas, através deste panorama, o que pretendo refletir?

Basicamente, a falta de compreensão da sociedade em dar audiência e ser personagem de questões aparentemente seculares, mas que insistem em se manifestar em plena contemporaneidade. Se roupa suja se lava em casa, por que as pessoas insistem em tratar as suas intimidades em público? Não faz muito tempo que, ao abrir o meu e-mail, deparei-me com uma dessas notícias que parte do nosso jornalismo contemporâneo tem se preocupado em radiografar: os barracos de artistas. Numa época de golpes políticos, extinção de diretos individuais e coletivos, danificação das relações sociais, representação governamental vergonhosa da nação perante o mundo, alguns portais de comunicação acham mesmo que é interessante analisar as indiretas entre Zezé de Camargo e a sua ex-mulher Zilú, além dos conflitos do cantor com a sua filha, a pop star Wanessa Camargo. Isso também está no interesse pelos barracos no Big Brother Brasil, a tatuagem de uma artista na região anal, etc.

Durante a exposição do assunto, certa vez, um estudante me criticou, alegando que eu devo escolher os sites que acesso. Respondi cautelosamente que não procurei a informação, mas que a mesma estava estampada na página inicial de acesso da minha caixa de mensagens. Curioso, fucei a reportagem para ter material que me permitisse reforçar o atual estado de miséria do jornalismo brasileiro. No caso de Zezé de Camargo e Zilú, foi algo notado por volta de 2017, época da primeira versão desse texto. Lá estavam algumas alfinetadas da ex-mulher, comentando o novo relacionamento do cantor sertanejo e mais abaixo, havia uma reportagem anterior sobre outra polêmica envolvendo uma indireta, desta vez, perpetrada pelo artista, ao deixar uma indireta numa rede social para a filha, supostamente brigada com o pai por conta do namoro com a modelo Graciele Lacerda, um desafeto de Wanessa, segundo a fofoca.

O mais curioso é que com o crescimento vertiginoso das redes sociais e dos aplicativos, tornou-se comum não apenas para celebridades, que antigamente tinha os jornais e revistas como suporte destes barracos públicos, mas para o cidadão comum, expor as suas roupas e lavá-las com direito a grande audiência. Criou-se um padrão de comportamento que cultua anônimos criadores de barracos em redes sociais, tal como Facebook e mais predominantemente hoje, o Instagram. Basta publicar uma indireta ou situação cotidiana, para o número de curtidas e comentários pulular na postagem. Já perceberam? Poste a dica de um livro. Ou um filme. A aderência não será igual se você postar uma alfinetada ou o registro da baixaria alheia.

Diante do exposto, reflexões: isso é um problema? Uma desordem social? Não estou aqui para amarrar verdades e esgotar uma reflexão tão complexa, mas há algo irregular neste comportamento. As alfinetadas destas celebridades ganham projeção por um motivo simples: há quem goste de projetar a sua existência no que acontece de bom ou ruim na vida dos outros. O programa Casos de Família, apresentado por Christina Rocha, sucesso televisivo no que tange à audiência, é uma das mais poderosas manifestações desse desejo do público pela baixaria alheia. E mesmo que vários sites respeitados já tenham comprovado que todos os casos não passam de farsas, roteiros organizados e ensaiados nos bastidores, há quem ignore tudo isso e alimente cada episódio exibido ao longo da semana. Segundo Christina Rocha, “é tudo verdade, pois se não fosse verdade não daria a cara a bater”. A apresentadora afirma que os barracos “são reflexos da sociedade em que vivemos”, reforçando que “o Brasil é um país que não tem educação, não tem saúde, em suma, tudo não passa de resquícios da nossa sociedade”. Será?

A apresentadora só esqueceu que este tipo de programa não é uma especialidade do Brasil, mas uma versão, entre várias que nós importamos, de alguns sucessos de audiência dos Estados Unidos. No desenvolvimento de Quando o Amor Acontece, drama lançado em 1998, a protagonista interpretada por Sandra Bullock é levada a um destes programas para ouvir a confissão de sua melhor amiga, mulher que revela publicamente ter um caso com o seu marido. Humilhada por não saber do que se tratava o convite, a personagem recebe um golpe do destino e precisa contornar a trilha de sua vida para superar tamanho obstáculo surpresa. Chocante, não? Mas precisava ser exibido na televisão? O conflito não poderia ser resolvido em casa, discretamente, sem constrangimentos públicos?

Para quem admira este tipo de programa, a resposta é não. A vida já é demasiadamente retilínea para muitos que curtem este tipo de atração: acordar cedo, pegar ônibus cheio, passar por lentidão no trânsito, trabalhar, estudar, pagar os boletos incansáveis e tentar sobreviver ao processo pandêmico que se arrasta desde 2020. Tais narrativas da vida alheia divertem e tiram as pessoas constantemente da normalidade, semelhante a uma sessão de cinema, um capítulo de uma novela, com a vantagem de ser um “caso da vida real”, algo que aparentemente é mais divertido. Sádico, o ser humano, não? Mas por qual motivo podemos afirmar que tudo é mais trágico do que cômico? Os desempenhos dos casos que se desenrolam não são tão burlescos e afetados? A resposta é simples, mas a realidade, infelizmente, não.

Num contexto cultural onde as pessoas buscam a fama à qualquer custo, a exposição dos dilemas da vida real se tornou o “pão e circo” dos espectadores desta que é uma das versões bizarras, salvaguardadas as devidas proporções, do que compreendemos por “sociedade do espetáculo”, reflexão proposta por Guy Debord em meados do século XX. Se o pensamento do filósofo era pessimista, a coisa hoje está muito pior. Outro detalhe: não é preciso ser um exímio analista da análise do discurso e da linguagem televisiva para perceber que profissionais como Christina Rocha estão pouco se importando com os problemas sociais das pessoas animalizadas em seu programa televisivo semanal. Expostas exaustivamente, elas parecem representantes do naturalismo literário brasileiro, pessoas aparentemente transformadas por um meio que as corrompe e que as tornam demasiadamente doentias, sofridas e vítimas de um jogo onde parecem manipuladas por um tabuleiro que as leva da falta de bom-senso para a perversidade do nosso olhar que parece se deliciar com a miséria da vida alheia.

Para refletir sobre a questão, lembrei-me de um trabalho realizado enquanto estudante de graduação no curso de Letras. Ao ler Tradições populares, de Amarante Amaral, foquei no estudo dos provérbios, em especial, o que intitula esta reflexão: “roupa suja se lava em casa”. Será? No texto, o autor explica que os provérbios são estudados dentro do campo da Paramiologia, uma área do saber que se preocupa em analisar as formas de expressões coletivas e tradicionais incorporadas à linguagem cotidiana. Conceitualmente, o provérbio traz em seu princípio básico a ideia de que as crises estabelecidas dentro do ambiente familiar devem ser tratadas sem escândalos públicos, pois não há a necessidade de estranhos tomarem conhecimento dos problemas internos de sua vida, isto é, aquilo que acontece em sua intimidade.

Leonardo Campos é Graduado e Mestre em Letras pela UFBA.

Crítico de Cinema, pesquisador, docente da UNIFTC e do Colégio Augusto Comte.

Autor da Trilogia do Tempo Crítico, livros publicados entre 2015 e 2018,

focados em leitura e análise da mídia: “Madonna Múltipla”,

“Como e Por Que Sou Crítico de Cinema” e “Êxodos – Travessias Críticas”

Ciência, Cultura & Sociedade

Gattaca: Experiência Genética

A trama se situa num futuro não exatamente muito distante, contexto onde vigora uma ditadura da genética

Leonardo Campos

Candidato ao posto de clássico moderno e referência nos meandros da metodologia da pesquisa, Gattaca: A Experiência Genética é uma narrativa sobre os limites da ciência e seus aspectos sociais, políticos e econômicos, um campo cheio de regras, axiomas, leis e teoremas, estabelecidos para que os responsáveis por suas manipulações sigam fielmente os direcionamentos, nalgumas vezes, transbordados quando há vantagens que nem sempre dialogam com aquilo que se convencionou a chamar de postura ética do pesquisador. Ao longo de seus envolventes 106 minutos, contemplamos uma trama que reflete os impactos da intervenção genética em nosso mundo, na produção Gattaca, dividido entre os seres humanos gerados biologicamente e aqueles concebidos graças ao advento das evoluções científicas. Neste cenário sombrio, temos um eficiente debate sobre o papel da ciência em nosso cotidiano, em especial, o desenvolvimento da genética na dinâmica dos seres vivos, numa reflexão sobre bioética e seus desdobramentos, afinal, por mais positiva que seja o avanço tecnológico neste campo, estamos lidando com a perigosa eugenia, algo que nas mãos da humanidade conflituosa, pode gerar caos.

A trama Gattaca se situa num futuro não exatamente muito distante, contexto onde vigora uma ditadura da genética. Numa espécie de processo eugênico, a ciência faz a separação dos indivíduos válidos e inválidos, sendo os primeiros os dominantes nas relações sociais. O cineasta Andrew Niccol adentra pelo viés das narrativas sobre o lado vilanesco da ciência, sabiamente trabalhado em ao longo da história do cinema, em filmes como Metrópolis, de Fritz Lang, dentre outros. Aqui, ele demonstra o quão a sociedade fictícia se encontra submissa aos ditames de um discurso científico opressivo, numa existência onde os seres humanos artificiais ocupam melhores posições e os considerados inferiores, isto é, com probabilidades de problemas genético, os espaços de menor favorecimento social. Em Gattaca: A Experiência Genética, o espectador é apresentado ao mundo dos filhos da fé e dos filhos da ciência. Ao nascer, o individuo que antes tinha o destino nas mãos da vontade divina agora pode ter o seu perfil delineado pela engenharia genética. Logo em seu nascimento, apenas uma gota de seu sangue permite a impressão de um diagnóstico que conduzirá toda a sua vida, num processo que flerta com todas as etapas de uma tradicional investigação científica, da introdução da proposta ao estabelecimento dos objetivos, da justificativa, do desenho antecipado do problema e da hipótese, aos métodos selecionados e os desdobramentos das análises que tem como destino, o encontro de respostas assertivas.

Nestes cálculos, as probabilidades definem as suas qualidades genéticas, psicológicas, físicas e possíveis doenças e até o desenvolvimento da causa de morte no futuro das pessoas. Diante do exposto, conhecemos o adulto Vincent Freeman (Ethan Hawke), interpretado por Mason Gamble na infância e por Chad Christ na adolescência, um homem que é filho de Deus, ou seja, nasceu com as seguintes porcentagens nas chances para desenvolvimento de problemas: 60% para questões neurológicas, 42% para depressão, 89% de capacidade de se concentrar e 92% para a possibilidade de desenvolver distúrbios cardíacos. Desde a sua infância, ele sonha em ingressar no projeto Gattaca, uma agência que treina os melhores astronautas para missões espaciais exploratórias. O grande conflito é que a sua ficha é taxativa: ele não possui os requisitos para alcançar uma vaga, pois é um filho de Deus, portanto, possui elementos que o tornam uma figura enfraquecida diante das vantagens físicas dos filhos da ciência. Além disso, psicologicamente ele é um personagem circunspecto, desanimado, haja vista a sua trajetória em família.

Quando pequeno, seus pais tiveram outro filho, Anton Freeman (Loren Dean), uma criança oriunda da ciência, socialmente com mais credibilidade que Vincent. Assim, a repressão advinda do campo científico não se mantém emaranhado em sua vida apenas na fase adulta, mas ao longo de toda a sua formação. Contemplamos tudo isso ao longo da narração em primeira pessoa do filme, com flashbacks explicativos para a postura do protagonista Vincent, figura que rouba a identidade de um nadador desabilitado após um acidente que o deixou tetraplégico, falsificação utilizada para adentrar no espaço de seu tão sonhado projeto de vida, algo que, no entanto, o coloca em risco. Após um assassinato, as coisas mudam e mesmo após a transformação física do personagem, bem como alguns ajustes de ordem comportamental, todos se tornam alvo de uma investigação que pode desmascará-lo. Ao tentar driblar o sistema e subverter uma ordem que delineia destinos predeterminados pela manipulação do DNA para a fabricação de organismos “melhorados”, Vincent também põe em risco a sua vida, numa perigosa e empolgante jornada que funciona como entretenimento de qualidade, bem como reflexões filosóficas intrigantes sobre a relação da humanidade com os próprios pilares tecnológicos que cria.

Na composição da estrutura cinematográfica de Gattaca: A Experiência Genética, o cineasta Andrew Niccol contou com uma eficiente equipe técnica, responsável pelo assertivo estabelecimento da materialidade fílmica em prol do tema debatido nos diálogos e situações do texto dramático. A textura percussiva de Michael Nyman, imersiva, acompanha as cenas que se passam pelos cenários devidamente dirigidos artisticamente pelo design de produção assinado por Jan Roells, setor que cria ambientes equilibrados, próximos do realismo de nosso mundo contemporâneo, mas com elementos que emulam as fascinantes ficções com teor científicos, conhecidas por delinear em cena, traços estéticos que nos remetem ao “futurismo”. Ademais, na direção de fotografia, Slawomir Idziak cria ângulos que nos permitem sentir a vulnerabilidade de alguns personagens, com planos que reforçam o contexto de tensão no qual as figuras ficcionais estão espalhadas, uma malha narrativa onde a ditadura da engenharia genética reforça preconceitos e fixa um amontado de castas sociais conflituosas, imersas num angustiante lugar de controle social e determinismo genético, retrato da nossa realidade, alegorizado por meio do brilhante tema desenvolvido nesta trama sobre a ciência e seus impactos positivos e negativos para a humanidade, afinal, as redes sociais e as novas tecnologias estão ai para nos mostrar que apesar de dominarmos aquilo que pode melhorar a nossa vida, também nos tornamos reféns de seus efeitos colaterais, não é mesmo?

Leonardo Campos é Graduado e Mestre em Letras pela UFBA.

Crítico de Cinema, pesquisador, docente da UNIFTC e do Colégio Augusto Comte.

Autor da Trilogia do Tempo Crítico, livros publicados entre 2015 e 2018,

focados em leitura e análise da mídia: “Madonna Múltipla”,

“Como e Por Que Sou Crítico de Cinema” e “Êxodos – Travessias Críticas”.

Ciência, Cultura & Sociedade

Introdução: A Porta de Entrada de Seu Projeto de Pesquisa

Este é um momento importante para fisgar o leitor e garantir interesse na continuidade da leitura de sua empreitada científica

Leonardo Campos

Todas as etapas de um projeto de pesquisa são importantes. Com a introdução, não seria diferente, correto, caro leitor? Em nosso breve e elucidativo artigo com toques de tutorial, explanarei sobre os principais passos para adoção durante a elaboração da parte introdutória de seu projeto, um momento importante para fisgar o leitor e garantir interesse na continuidade da leitura de sua empreitada científica. Como porta de entrada, o seu texto deve ser limpo, atraente, coeso, coerente, fornecer subsídios para comprovação da relevância social de seu tema, bem como segurança diante da proposta escolhida para trabalho. Sendo o primeiro contato com as perspectivas de seu processo investigativo, é na introdução que você expõe a questão da sua pesquisa, o desenvolvimento do problema e a pertinência de sua hipótese, num cartão de visitas que precisa convencer os leitores sobre a significância de sua jornada.

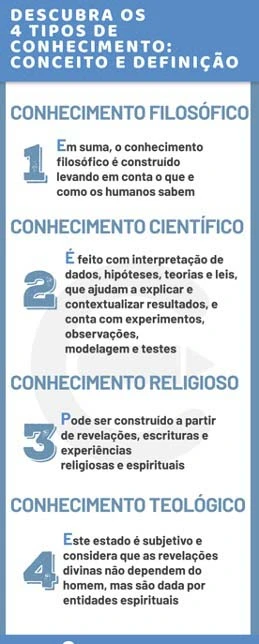

Observe este infográfico. Leia. Faça uma análise e depois reflita sobre os pontos abordados. Foi produzido para um curso de Enfermagem, mas pode ser pensado para qualquer outra área do conhecimento. Ademais, não precisa ser seguido fidedignamente, mas adaptado para a sua realidade de pesquisa.

Observou. Descreverei mais detalhadamente sobre os pontos adiante. Sigamos.

O número de páginas para a introdução é relativo e depende das normas dispostas nos editais da instituição na qual você desenvolve a pesquisa. O seu tema deve ocupar o maior espaço do texto, numa escrita que pode (e deve) contemplar os principais conceitos, um percurso histórico do tema, dados de outras pesquisas (quando houver) realizadas anteriormente, num processo explicativo do autor (você) para o leitor, tendo como uma das principais preocupações, a determinação da abrangência da pesquisa. Recentemente, uma estudante de Jornalismo me abordou para uma orientação que se referia ao fenômeno da Cultura do Cancelamento. Na proposta introdutória, ela não especificava qual era o seu recorte temporal, bem como o seu objeto. Se este fosse um projeto esboçado para um edital de seleção para mestrado, doutorado ou adentrar numa iniciação científica, provavelmente o material seria descartado, com a reprovação divulgada nos resultados posteriormente. Explico os motivos.

Mesmo que o título forneça pistas, o texto introdutório precisa evidenciar a natureza do trabalho de maneira mais elucidativa possível. Deve atravessar, talvez indiretamente, os objetivos, a finalidade da pesquisa e a justificativa. Lembre-se, caro leitor: é na introdução que fisgamos o leitor, neste caso, os avaliadores. É um texto onde teremos uma ideia geral do projeto, parte onde o autor diz por quais motivos escolheu o assunto, tendo em vista delinear a importância de seu conteúdo. Somente na justificativa foi possível compreender que a estudante em final de curso se referia ao cancelamento por meio de uma observação detida aos participantes do reality show Big Brother Brasil, numa análise pertinente sobre os desdobramentos das opiniões destes indivíduos durante a participação no programa, culminando na aceitação ou ojeriza do público em relação aos seus posicionamentos, no linchamento virtual das redes sociais e afins. Observe que uma temática interessante quase deixou de ser levada adiante por falta de comprometimento com o texto de abertura, um trecho valioso, tal como o preâmbulo de filme, série ou romance que prende a nossa atenção e mesmo que decepcione, nos leva adiante em sua jornada.

Assim é com a introdução se sua pesquisa. É o momento de contextualização dos caminhos pavimentados em sua proposta. Precisa ser atrativa, motivar a continuidade do interesse de quem lê (e avalia), bem como traçar as contribuições advindas do tema recortado na jornada que você pretende trilhar em seu projeto. O texto? Claro, conciso e “preciso”. Como já mencionado, demonstrar os antecedentes de sua abordagem, “produzir um design” para que o leitor compreenda quão pertinente é a sua linha de raciocínio para a investigação escolhida, numa escrita que deve prezar pelo tom persuasivo e, num movimento questionador, levantar indagações sobre a temática, numa conexão assertiva com as partes subsequentes, isto é, um ritmo empolgante na abertura, para que os objetivos, justificativas, hipóteses, problemas, metodologias, mapeamento bibliográfico, orçamento e cronograma, bem como os anexos e referências consultadas no formato solicitado pela ABNT estejam organicamente unificados como partes constituintes de uma tessitura alinhada, coesa e coerente com os seus propósitos.

Boa escrita!

Leonardo Campos é Graduado e Mestre em Letras pela UFBA.

Crítico de Cinema, pesquisador, docente da UNIFTC e do Colégio Augusto Comte.

Autor da Trilogia do Tempo Crítico, livros publicados entre 2015 e 2018,

focados em leitura e análise da mídia: “Madonna Múltipla”,

“Como e Por Que Sou Crítico de Cinema” e “Êxodos – Travessias Críticas”.

Ciência, Cultura & Sociedade

Os tipos de conhecimento em `Quase Deuses`

A narrativa traz para a cena os impasses de personagens em buscar explicações para as investigações científicas que empreendem

Leonardo Campos

Uma jornada pelos caminhos do conhecimento. Eis uma definição possível para Quase Deuses, telefilme dirigido por Joseph Sargent, cineasta que se baseia no roteiro de Robert Caswell e Peter Silverman para nos contar uma edificante história de superação lançada em 2004, uma saga de dedicação e empreendedorismo que atualmente é bastante mencionada em aulas de projeto de vida, cursos de metodologia da pesquisa, dentre outras áreas da aprendizagem humana. Tocante, sem apelar para um tom novelesco excessivo, algo comum na seara das produções cinematográficas para televisão, a narrativa traz para a cena os impasses de personagens mergulhados no interesse crítico para buscar explicações para as investigações científicas que empreendem, tendo o campo da medicina como espaço de desenvolvimento dos conflitos dramáticos internos, isto é, situados num caso específico de análise, bem como os externos, conectados com os desafios pessoais na vida destas figuras ficcionais com vidas atribuladas e cheias de obstáculos, mas focadas em encontrar as soluções que escreveriam os seus nomes para a eternidade, haja vista a inspiração numa história real para a concepção do filme.

Ao longo dos 110 minutos de Quase Deuses, nos deparamos com o cotidiano de Vivien Thomas (Yassin Bey) e Alfred Blalock (Alan Rickman), o primeiro, um homem negro, pobre, desacreditado diante da possibilidade de saída do determinismo que o sufoca, sendo o segundo, um médico renomado da Universidade de Vanderbilt, em Nashville, ambos situados na década de 1940, uma era de conflitos bélicos mundiais e muitas mudanças de paradigmas sociais. A relação deles começa depois que Vivien consegue uma vaga de faxineiro na universidade. Curioso, ele sempre executa os seus serviços observando como as coisas funcionam ao redor, numa postura de pesquisador. O rapaz não quer apenas limpar e receber o seu salário no final do período, mas conhecer como se desdobram os processos por onde passa. Ele tem faro de investigador, posicionamento inicial que o fará ir tão longe, mais que o esperado, tornando-se um renomado cientista e médico, ganhador do Honoris Causa, em 1976. Acompanhamos cada passo seu com a trilha sonora emotiva de Christopher Young, importante para o impacto dramático de cada passagem transformadora na vida destes personagens que aprendem muito entre si.

Voltemos ao contato entre a dupla. Ao perceber que Vivien Thomas é um homem interessado e curioso, o Dr. Alfred começa a lhe garantir algumas oportunidades adicionais. Há momentos de observação de experimentos, contemplação de procedimentos, numa jornada que permite ao faxineiro sair da posição fixa importante, mas redutora, levando-o como auxiliar para o Hospital John Hopkins, numa época em que se relacionar com pessoas negras era tabu, tempo conflituoso que exigir ceder o lugar para os brancos num transporte público ou ter banheiros diferentes para cada grupo, em linhas gerais, uma tenebrosa fase da história humana que de vez em quando, se repete na contemporaneidade, por mais que afirmemos que passamos por consideráveis mudanças sociais. A esposa de Vivien, sempre preocupada, teme que as experiências do marido sejam ousadas demais e os deixem numa posição comprometedora futuramente. Ele, persistente, segue o seu sonho e consegue convencer a todos de sua competência, num trunfo belíssimo.

Sua trajetória é de superação sem aderir aos milagres ou religiosidade. Vivien Thomas é técnico no que faz, focado na metodologia, humilde quando os caminhos não levam para o esperado e consciente da necessidade de recomeçar quando percebe que realizou uma escolha equivocada. Em sua pesquisa com animais, faz procedimentos e experimenta muito, antes de chegar aos resultados finais, uma aula para a juventude contemporânea impaciente e obcecada pelo Google como via exclusiva para as suas respostas. É na exatidão científica que o personagem prospera, numa era de tantas dispersões e dificuldades como qualquer outra, marcada pela recessão econômica, desdobramento da Crise de 1929, época de taxas altíssimas de desemprego e miséria, queda do poder de compra e da renda, bem como da produção industrial em escala mundial. Sem falar na já mencionada segregação racial, um impasse que poderia ter acabado de vez com os primeiros passos galgados por Vivien Thomas, ao lado do Dr. Alfred, seu mentor, figuras unificadas para a resolução da Síndrome do Bebê Azul, um problema cardiológico que foi resolvido depois de muito trabalho, leitura, investigação e testes laboratoriais, em suma, após uma jornada exaustiva, mas necessária, de pesquisa embasada por métodos sérios.

Eles precisam descobrir como resolver a cianose provocada pela deficiência no transporte de oxigênio no sangue do bebê que desenvolve o problema quando nasce, nalguns casos, logo quando pequeno, uma condição que o deixa com a pela azulada ou arroxeada, cor que pode ser efeito da junção de sangue oxigenado com o não oxigenado, problema de saúde oriundo de má formação congênita. É uma situação raríssima que encontrou respostas significativas na empreitada do médico e de seu auxiliar. Nós contemplamos estas passagens com a direção de fotografia de Donald M. Morgan, eficiente na captação dos momentos de duelo entre os investigadores e a sociedade, personagens que atravessem os cenários do design de produção de Vincent Peranio, também assertivo ao emular com cautela as décadas por onde a trama se passa, além de construir um espaço de trabalho para a dupla que é simples, mas imersivo no que tange aos aspectos visuais de um local para experimentos científicos. Ademais, Quase Deuses também é uma narrativa para reflexão sobre os diversos tipos de conhecimento, sabia?

Nos momentos em que os dois homens debatem sobre como descobrir a cura para a cura do bebê e assim, explicar tal fenômeno, nós temos pontos de articulação com o conhecimento filosófico, obtido na lógica e na construção de conceitos. Após numerosas tentativas com animais que não dão certo, os testes acabam levando Vivien para o seu objetivo, num diálogo com o que chamamos de conhecimento sensível, aquele obtido através dos sentidos, neste caso, pelo olhar atento do personagem. Quando um representante religioso deseja intervir na cirurgia, alegando que os médicos querem interceder diante da vontade divina, temos impregnado o conhecimento religioso. No caso do conhecimento científico, podemos contemplar a sua passagem em diversos momentos de Quase Deuses, em especial, quando Vivien Thomas se apaixona pelos estudos na área de medicina e começa a devorar todos os livros possíveis sobre o assunto, numa busca por problemas, hipóteses, respostas por meio de experimentos e investigação.

Leonardo Campos é Graduado e Mestre em Letras pela UFBA.

Crítico de Cinema, pesquisador, docente da UNIFTC e do Colégio Augusto Comte.

Autor da Trilogia do Tempo Crítico, livros publicados entre 2015 e 2018,

focados em leitura e análise da mídia: “Madonna Múltipla”,

“Como e Por Que Sou Crítico de Cinema” e “Êxodos – Travessias Críticas”.

-

Economiahá 3 dias

Economiahá 3 diasBahia avança na produção de energias renováveis com a chegada da Windey no estado

-

Culturahá 2 dias

Culturahá 2 diasAção especial marca o lançamento da novela ‘Êta Mundo Melhor!’

-

Meio Ambientehá 3 dias

Meio Ambientehá 3 diasPlanejamento Espacial Marinho do Nordeste será lançado nesta segunda (30)

-

Cidadehá 3 dias

Cidadehá 3 diasClubinho da Limpurb presenteia crianças no Acupe de Brotas